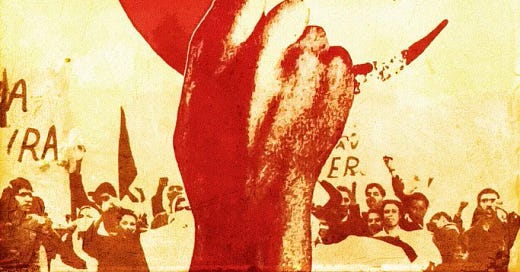

A BATALHA DE ARGEL (Gillo Pontecorvo, 1966)

A derrota político-militar sofrida pelo comitê da Frente de Libertação Nacional argelina nas mãos dos "paras" [parachutistes] franceses encerra um longo período de luta controlada e organizada conhecida como "A Batalha de Argel".

No quadro global da revolução argelina, "A Batalha de Argel" pode ser um ponto de referência – negativo – de uma revolução caracterizada sobretudo por um espontâneo e total movimento de resistência e de luta no campo: se essa sua característica fundamental não for esclarecida – isto é, dela ser uma revolução campesina, na qual o campo teve a função de opor-se a um controle francês localizado geograficamente, um controle total de todo o país e dos meios de comunicação –, então não se pode entender e não se pode redimensionar, em sua justa medida, o episódio da "Batalha de Argel". O erro estratégico dos franceses historicamente foi o de acreditar serem capazes de aplacar o espírito revolucionário atacando apenas os chefes da organização militar da Libertação, e de resolver a guerra controlando os centros vitais da Argélia, ou seja, a capital. Esse fato, no filme de Pontecorvo, resulta "sugerido" pelo contexto de tal forma (no final) que favorece uma fácil interpretação dos eventos ligados à Batalha de Argel como sendo centrais e determinantes na revolução argelina. A falta de qualquer referência dialética à espontaneidade da luta no campo confirma a possibilidade desse erro. Exceto que não é uma intenção historicista a que levou Gillo Pontecorvo e seus colaboradores a reconstruir esse momento particular da guerra da Argélia. É o que pretendemos demonstrar examinando o filme na sua forma cinematográfica, a única que permite um discurso, ainda que ideológico, não-genérico.

Na sua estrutura geral, A Batalha de Argel se apresenta como um fenômeno epigônico de literatura de resistência, na qual subsistem intactas as linhas ideológicas tradicionais, tomadas de empréstimo de estereótipos precedentes, e nas quais a novidade dos eventos históricos descritos é reinserida num esquema pré-concebido, em relação ao qual os acontecimentos narrados pelo filme se inserem não com funções histórico-cognitivas, mas emotivo-espetaculares.

O tipo particular de comprometimento que o filme evidencia é filtrado por uma concepção do espetáculo cinematográfico que assume, banalizando-as, indicações gramscianas e brechtianas, e que na verdade parecem ser mais álibis culturais do que dados concretamente assimilados.

Apesar de válidas num sentido geral, estas indicações encontram no filme uma aplicação tão restritiva e esquemática que distorce completamente a sua utilização positiva. Veja-se, por exemplo, o esquema narrativo adotado: o diretor confia a reconstrução dos momentos mais importantes da "Batalha de Argel" às recordações de um dos protagonistas, Ali-la-Pointe, poucos momentos antes de morrer. Esse expediente narrativo deveria ter uma função dupla: eliminar a barreira cognitiva que separa o autor do seu material, consentindo a ele que reviva, do interior, o drama do povo argelino – tomado na sua caracterização mais típica (a casbá) – e consentindo ainda uma espécie de transfiguração poética das imagens, justificada precisamente pela subjetividade do ponto de vista.

Uma segunda presença – a brechtiana – é dada pela alternância entre uma rigorosa comunicação de informações ou conteúdos históricos, efetuada pela voz em off ou cartelas de texto, e momentos épico-espetaculares. Além disso, um distanciamento crítico é buscado nos dois ou três momentos em que está presente Yacef Saadi, um dos líderes da revolução: pelo confronto de posições ideológicas diversas (por exemplo, a sua e a do general Mathieu), surge dialeticamente o significado ideológico daquilo que é exposto sob a forma de verdade apodíctica. O recurso a um protagonista, porém, impõe a adoção de alguns procedimentos narrativos convencionais que logo afastam o filme da sua pretensão de ser uma crônica imparcial dos eventos, e o aparenta antes a modelos narrativos e cinematográficos já bem-estabelecidos.

De tal forma que a casbá, como unidade geográfica e humana, resta apenas como um fundo cenográfico dos eventos acumulados e descritos paratacticamente na sua sucessão dinâmica; e a mensagem ideológica nasce do acúmulo desordenado de alguns dos mais desgastados lugares-comuns da tática revolucionária, que neste contexto não encontram justificativa histórica na medida em que, como já se disse, eles não dão conta de comunicar concretamente o sentido específico da revolução campesina argelina.

Um exemplo cinematográfico de adoção pertinente do pensamento de Brecht pode ser observado em Il Terrorista, de Gianfranco De Bosio: o confronto dialético dos posicionamentos das personagens e a possibilidade de juízo crítico ofertada ao espectador eram obtidos com um absoluto respeito pela correspondência histórica dos vários posicionamentos, e portanto dos efeitos sucessivos de um determinado comportamento. A pretensão de ampliação do significado histórico era coerente com a possibilidade, da parte do espectador, de verificá-la nos anos seguintes da vida italiana. Em Il Terrorista, o juízo histórico realmente impunha-se sobre o episódio narrado; no filme de Pontecorvo, pelo contrário, verifica-se um compromisso entre a razão histórica, que pretende colocar-se perante a matéria ao documentá-la objetivamente, e a persistente resolução das imagens num nível expressivo emocional alternadamente patético, elegíaco ou dramático.

A prevalência deste caráter emotivo-espetacular, que visa fragmentar todos os episódios e resolvê-los, num nível cinematográfico, cada um de forma autônoma, para assim provocar diferentes sentimentos e reações, dosados até o fim na sua progressiva intensificação "épica", estruturalmente estranha num filme construído sobre dois personagens igualmente (e portanto, erroneamente) "heróicos" (Ali-la-Pointe e o coronel Mathieu), coloca o filme num nível espetacular digno, mas põe sérias dúvidas quanto à sua correspondência com as intenções de representação histórica do diretor.

Ademais, o filme denuncia a sua absoluta incapacidade de caracterizar de modo verossímil, do interior, a sua matéria: nota-se isso principalmente ao analisar as relações entre as populações francesa e argelina como representadas no filme.

De fato, os franceses que aparecem são comparáveis, na sua caracterização, aos personagens burgueses malvados ou indiferentes das fotonovelas ou da literatura populista.

Para mostrar o ódio irracional que jorra da ignorância e do medo dos franceses, Pontecorvo recorre precisamente a três cenas de histeria coletiva – das quais duas terminam violentamente, e em uma a violência é exercida contra uma criança, e nas quais os insultos proferidos recorrem à mesma intonação histérica e são programaticamente "dosados" ("porco bastardo", "rato preto", "rato de esgoto", etc.), denunciando reminiscências de histórias em quadrinhos juvenis mais do que uma tentativa séria de representação "verossímil" destes eventos. Outros exemplos de como Pontecorvo mostra esses franceses no seu cotidiano mais típico: logo antes do redator-chefe da assessoria de imprensa francesa decidir "fazer alguma coisa" com os seus amigos, vindo a executar o atentado na rua Thèbes, é mostrado o jardim de uma mansão onde estão vários casais dançando enquanto a mulher do redator entra em campo dizendo, com uma voz "mundana": "Ai, que chatisse, você não poderia jogar o pokerzinho aqui ao invés de ir para o clube?". Com esta anedota, rica em informações, descobrimos que estes franceses, além de dançar, jogam poker e frequentam regularmente um clube, e entendemos também o quanto as mulheres francesas são frívolas e sem consciência política. Mas Pontecorvo vai ainda mais longe quando quer mostrar a irresponsabilidade dos franceses e em particular dos jovens: mal é decidida a implantação de um bloqueio ao redor da casbá, a câmera captura dois jovens franceses caminhando entre duas fileiras de arame farpado, e o garoto diz à garota: "Isso não me interessa, hoje eu vou à praia de qualquer jeito".

Felizmente, esses desgastados esquemas de representação da burguesia permanecem, na unidade da obra, um pouco isolados e estranhos, seja pela sua condensação, desejada para sugerir a presença dos franceses, seja pelo seu caráter absolutamente genérico e portanto não-funcional narrativa ou contextualmente.

Pelo contrário, os elementos que, num processo inverso, Pontecorvo dilata de modo anormal são os atentados; a cena dos três atentados simultâneos, descritos minuciosamente a ponto de criar um suspense empolgante, interessam apenas pela sua realidade fabricada, enquanto que precisamente pela sua interação injustificada eles perdem a possibilidade de se inserirem num discurso histórico. A historicidade destes atentados no filme torna-se um pretexto para o espetáculo: o próprio recurso a uma temporalização através de cartelas demonstra a necessidade de sobrepor o discurso lógico para ligar eventos que foram selecionados casualmente durante a fase de documentação. Por fim, as figuras de Yacef Saadi, chefe do comitê de libertação, e de Omar, o garotinho, resultam traçadas sobre o modelo da mais banal das tradições. O primeiro descende diretamente – mas de forma reduzida – da impostação tradicional da figura do líder revolucionário: as mesmas características tipológicas – baixo, de óculos, a testa grande e com entradas –, de pé em cima dos telhados escutando as opiniões de Ali-la-Pointe sobre a greve, envergonhando o coronel dos "paras" durante a coletiva de imprensa; o segundo faz parte daquela heróica galeria de crianças à qual nenhum diretor lidando com um história desse tipo parece disposto renunciar.

A cena em que o menino se apodera do microfone dos franceses, esgueirando-se sem ser visto por debaixo do arame farpado, e infunde uma coragem renovada no ânimo dos seus compatriotas, é uma das numerosas cenas "eficazes" que atingem o espectador nos pontos mais frágeis da sua sensibilidade. As crianças, de resto, são utilizadas com certa frequência com função patética (o menino espancado no estádio) ou heróica.

Se tudo isso não bastasse, a música de Ennio Morricone nos dá um outro sério motivo para suspeitas; uma música espalhafatosa, que dilata enormemente o caráter já intimamente dramático de algumas cenas: por exemplo, aquelas em que são descritas as consequências dos atentados argelinos e franceses, e em que a mesma "falsa" música envolve os mortos de ambos os lados num mesmo sentimento de piedade.

Os momentos autênticos do filme, não filtrados por esquemas mais ou menos presentes, são poucos: de uma particular intensidade nos parece o casamento clandestino entre os dois jovens e o final, ainda que, como já se disse, seja lógica e estruturalmente estranho em relação ao modo que o filme é conduzido.

No atual momento histórico e político italiano, é fácil fazer um filme deste gênero: a imprensa, independentemente da orientação política – exceto os fascistas, naturalmente – está disposta a apoiá-lo. Este filme apresenta-se com todos os papéis em ordem para obter um bom sucesso em todos os níveis: o compromisso ideológico e, portanto, a chantagem ideológica com a qual submeter a crítica e os intelectuais de esquerda, e uma boa dose de elementos espetaculares acompanhados de uma pretensa objetividade com as quais obter o favor do público.

Um de filme de regime, convencional e derivativo na sua pretensa simplicidade: acreditamos que os um milhão de mortos da revolução argelina exigem um esforço de compreensão mais sério e historicamente mais rigoroso.

– GIAN PIERO BRUNETTA

Cinema & Film #1, inverno 1966-67.

Traduzido do Italiano por Gabriel Carvalho.